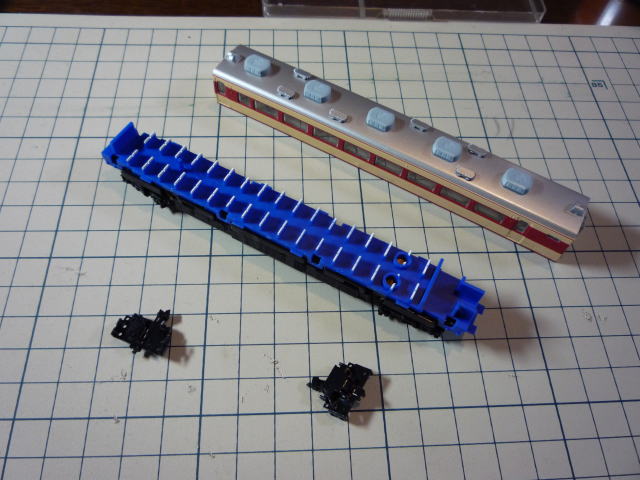

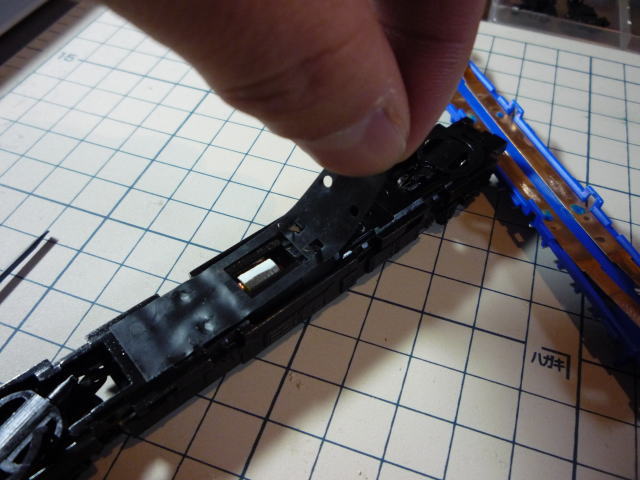

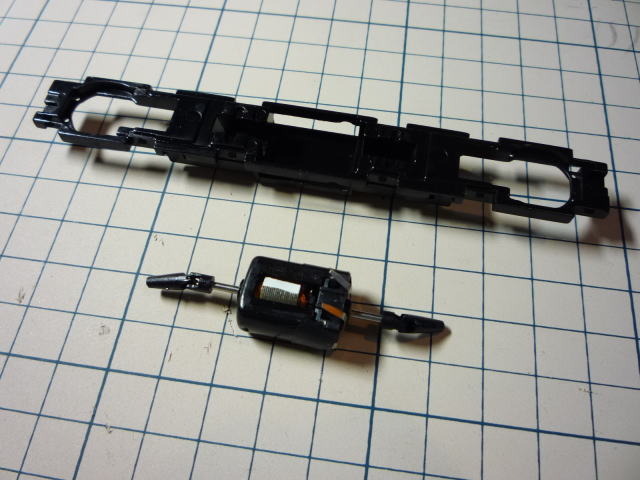

ボディと下回りを分離し、カプラーは外しておきます。

画像はTNカプラーですが、アーノルドの方も作業中に破損する可能性がありますので、この時点で台車からカプラーを外しておく事をお勧めします。

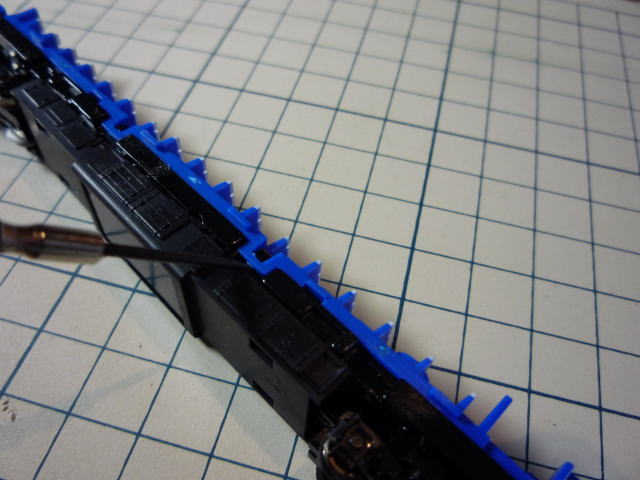

画像の通り、ツメで留っていますので座席側のパーツを起こすように精密ドライバーでこじります。この際精密ドライバーはできるだけ先の薄い物を使いましょう。

この時点で台車を外すまで車両を裏返しにしてはいけません。

台車部品が取れます。

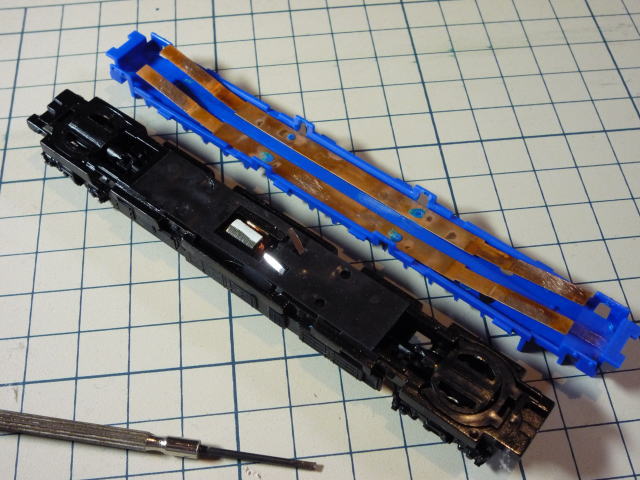

最後にこの座席を組み付ける前、座席裏側の金属プレートは導電部分ですので

全体的に目の細かいコンパウンドで磨き、最後に無水エタノールやパーツクリーナー等で

脱脂しておくことをお勧めします。

コンパウンドで磨く場合、綿棒で磨くと磨きやすいですよ。

(車両ロットによっては透明の塩ビ板の場合があります)

ゴムを取り除く際、ちぎれてしまったりしまわないよう気をつけますが、長年走行してきた車両ではこのゴムが硬化しているものもあります。

硬化してますと取り除く際に破れること必須なので、細心の注意。

もし破ってしまったら0.2〜3mm厚のプラ板や塩ビ板で代用できます。

(もちろんゴムシートと似たような材料があればそれでも結構です。要するに何を使っても「絶縁できてるか」が重要なのです)

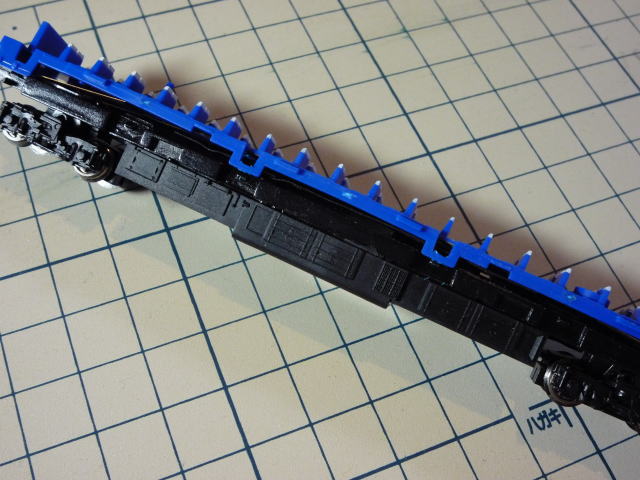

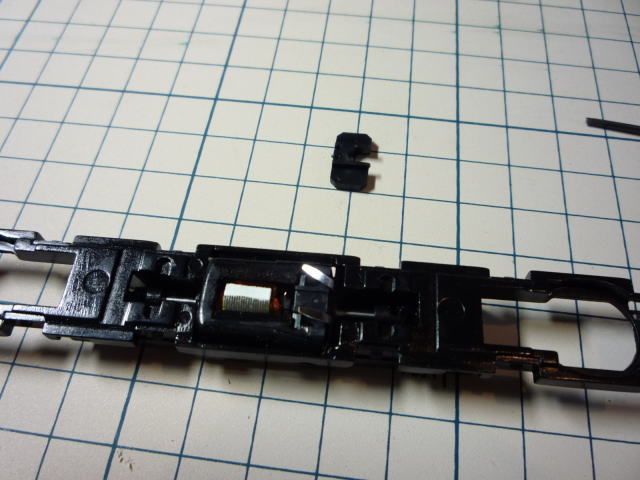

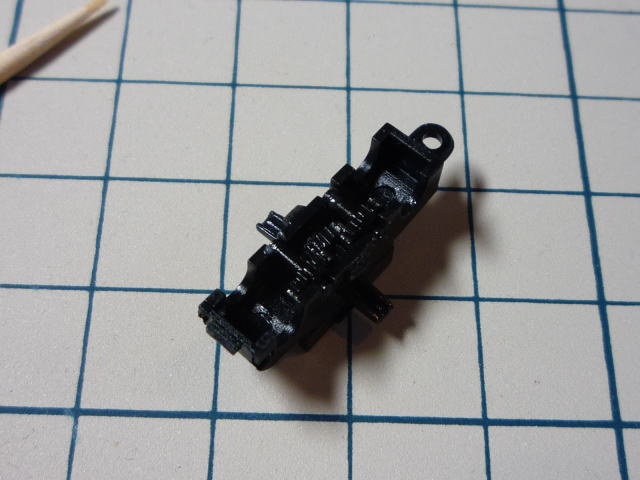

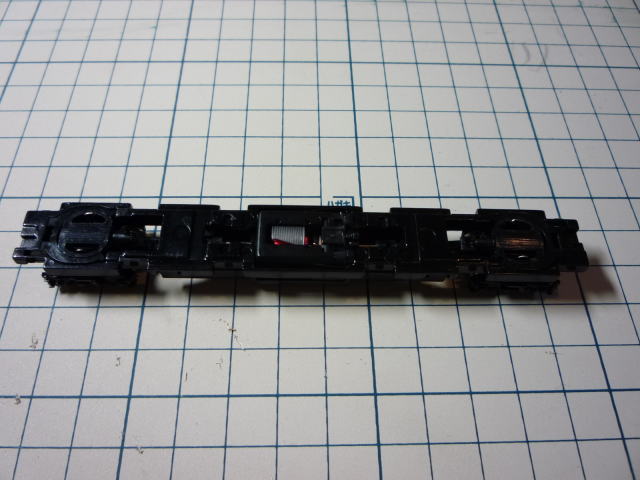

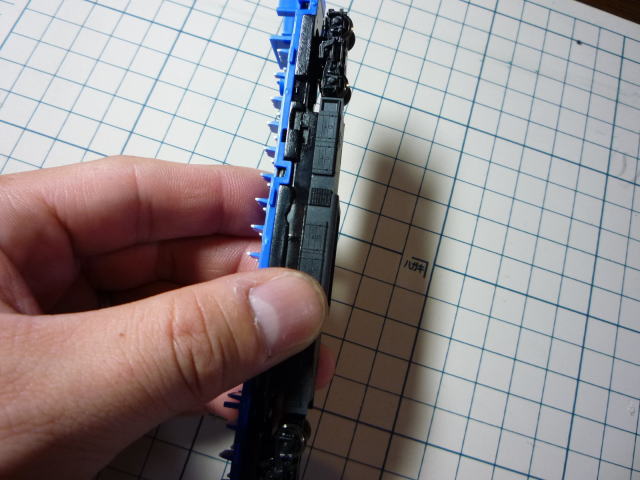

画像のように「C」っぽいカタチをしている台車押さえのプラ部品を外します。

この部品は乗っかっているだけですので、精密ドライバーで起こすとあっさり取れます。

ドライブシャフトも抜いてしまいましょう。

台車押さえと共に、車両のどちら側に付いていたか分かるように管理してください。

(マイクロエースは精度がいい加減なだけに、逆になっただけでも不調になる可能性があります)

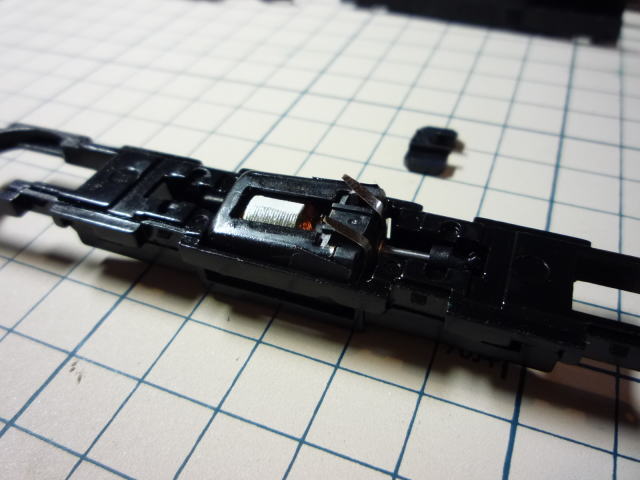

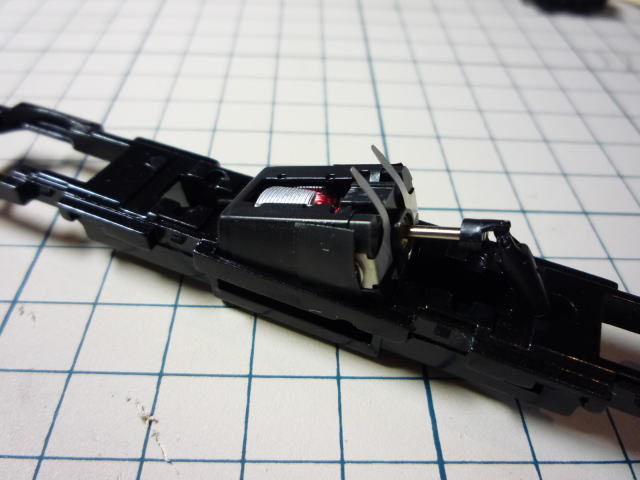

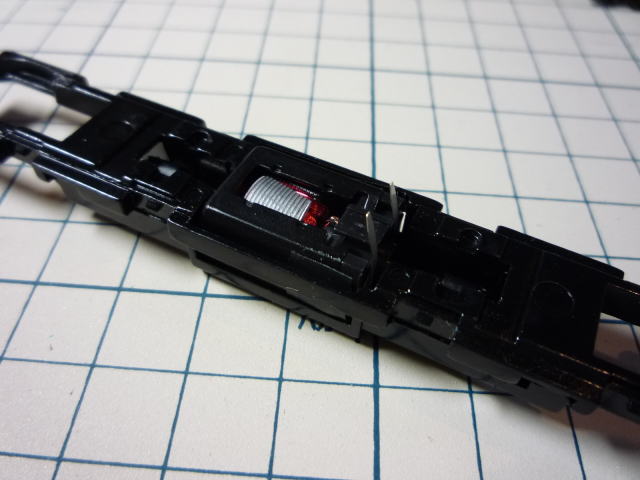

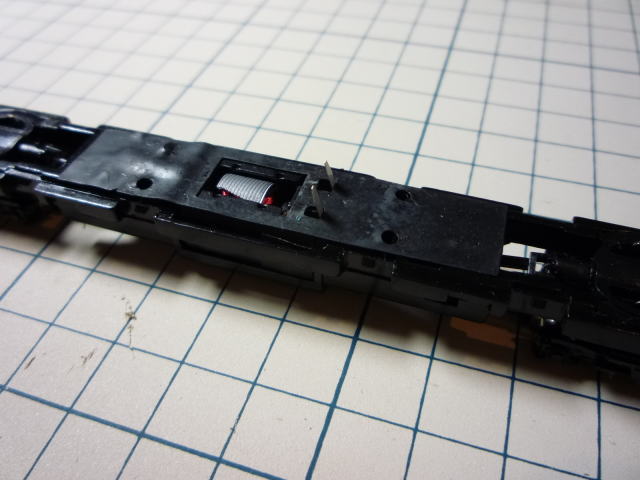

台車頂上に見えている金属は車輪から集電した電気をモーターへ通すための接触部。

この部分は市販のユニクリーンオイル等で軽く拭いておきます。

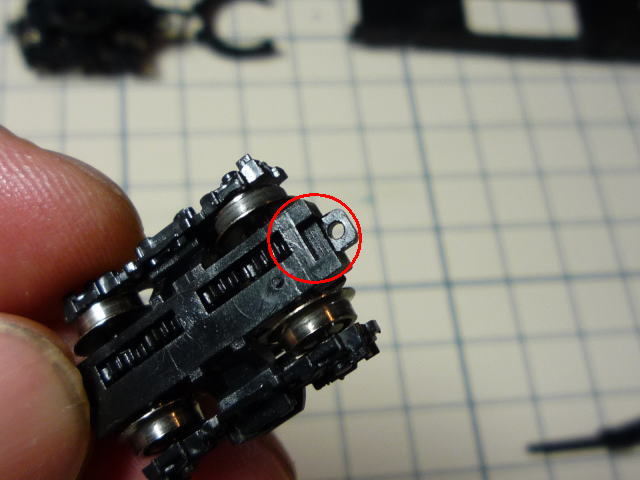

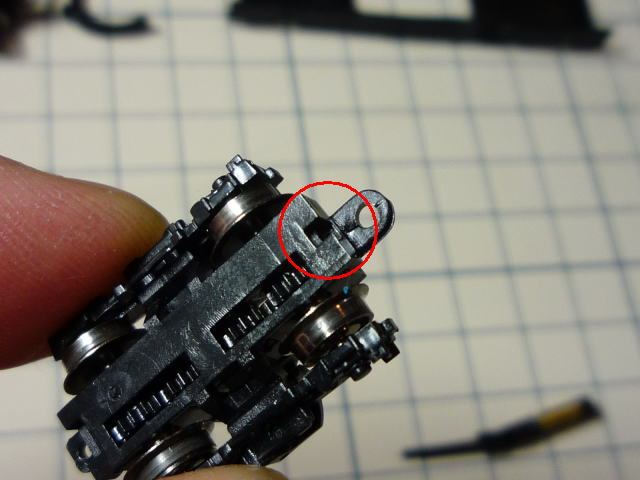

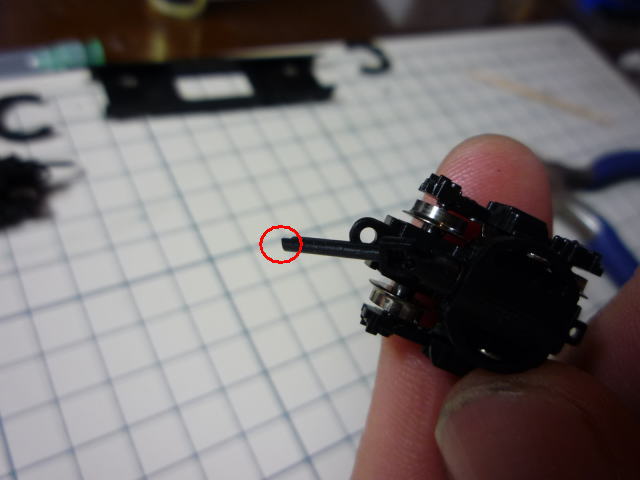

画像○を付けた部分、少しだけ工具の入る隙間がありますので、ここを精密ドライバーで軽くこじって床下部品を外します。

床下部品も前後がありますのでも、元々付いてた方向を覚えておきます。

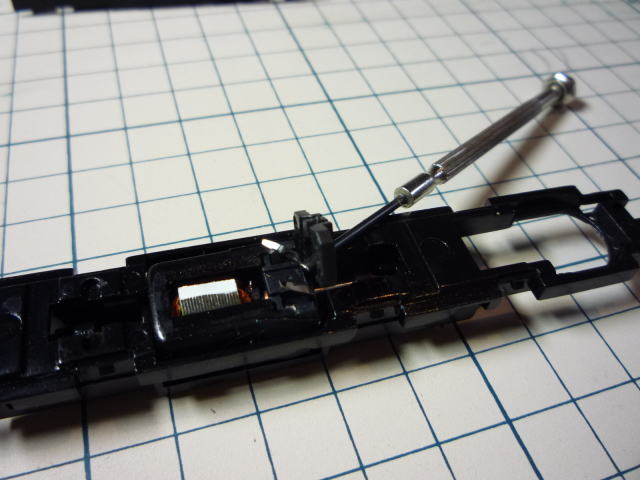

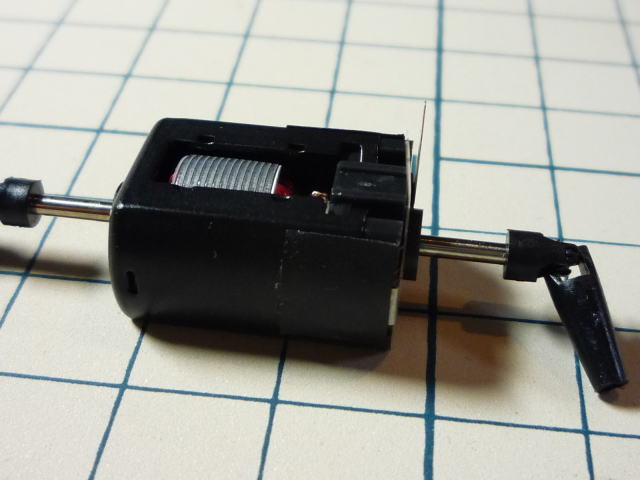

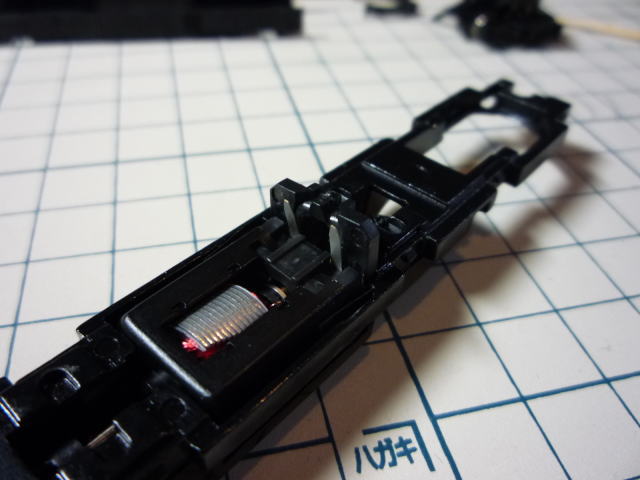

まずはモーター押さえのプラ部品を精密ドライバーで抜きます。

この部品も挿さっているだけなので、軽い力で抜けます。

この部品はモーターの片側にしか無く、挿しこむ方向が決まっていますので位置等を覚える必要はありません。無くさないように管理してください。

画像のように端子側から精密ドライバーを使って起こしていくと外しやすいです。

モーターに付いているユニバーサルジョイントは再利用しますので壊したり無くしたりしないよう管理してください。

タイプ1からいろいろありますが、タイプ1とタイプ2でしたら問題無く使えるようです。

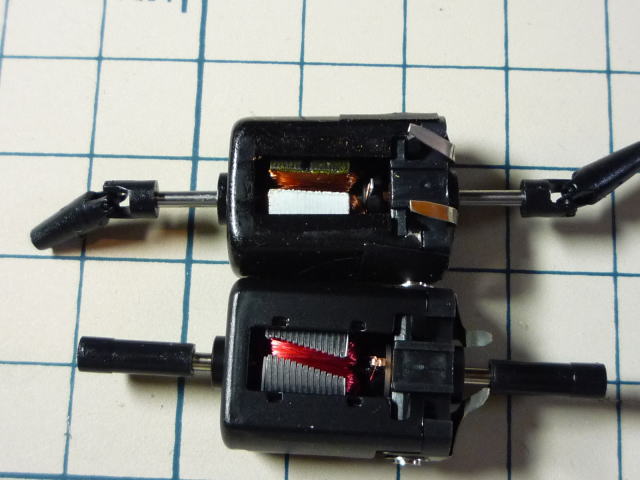

上がマイクロエース、下がTOMIX。

画像の見た目以上にTOMIXの仕上げの良さがあります。

このパーツは使いませんので、捨ててしまっても結構です。

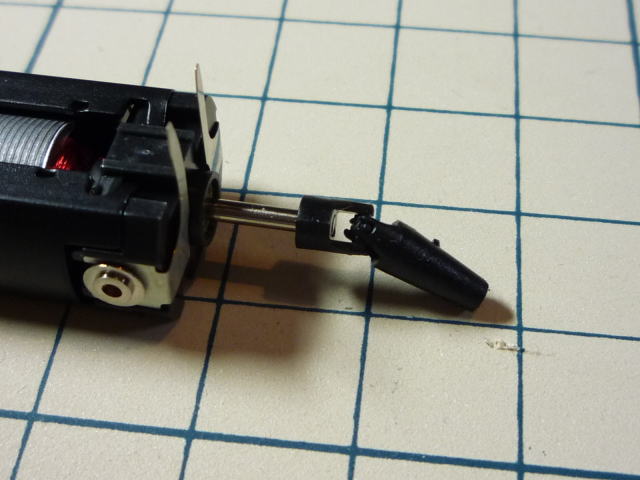

抜く際は指先でつまんで抜けますが、指先は痛くなりますw

ラジオペンチ等の工具を使って引き抜く場合は必ずシャフトと並行に力を入れてください。

写真は私が愛用しているメタルベアリング用オイル。

使うものは人それぞれですので、好きなものを使ってください。

もちろん使わなくても大丈夫です。

量は本当に、限りなく少なめに。

多くなると回転中に飛び散ります。

モーターの両端部ともに注油ができたらシャフトを軽く手で数回回して浸透させます。

こちらも手で抜けますが工具を使っても構いません。

ただしこちらの場合、ユニバーサルジョイントを壊さないよう細心の注意が必要です。

もし壊れてもよーく現物を見てみると直せる壊れ方をする場合がほとんどですが、稀に再起不能な壊れ方をする事もありますので、十分注意してください。

手で大丈夫。

ただし力を入れすぎないように。

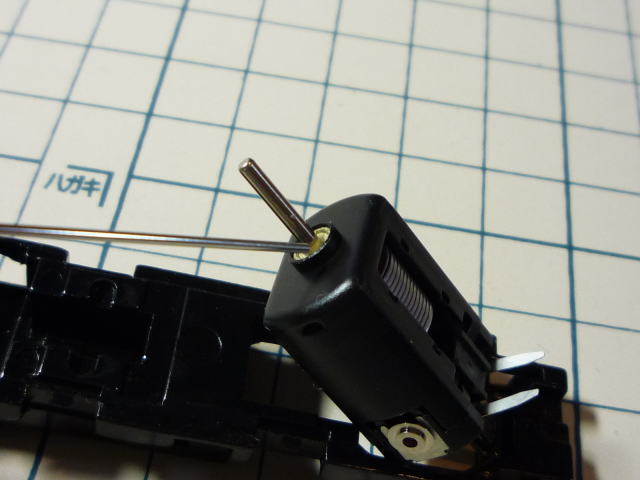

画像の程度まで挿し込めれば十分。

シャフトが貫通し、ユニバーサルジョイントの動きを阻害してしまいます。

こんなときは落ち着いてやり直すべし。

ただしユニバーサルジョイントはプラ部品なので、何度も抜き挿ししていると穴が広がってスカスカになってしまいます。

気をつけましょう。

これは絶縁のために使用しています。

単なるビニールテープのような気もしないでもありませんが、再利用できるものは使ってしまいましょう。

ちなみに左右ありますよ。

ここまででモーターの加工は終了。

台車の分解清掃に移ります。

上の丸い部品はパッチンで留っていますので、指先でこじ開けると画像のようにウォームギアが分離できます。

画像○部分のツメを精密ドライバーで軽く押しこんで外します。

最後に画像○の部分が集電プレートに引っかかっているので集電プレートを軽く広げて外していきます。

ただし、分離するその瞬間は小さいギアが落っこちる可能性がありますので

タオル等を敷いて、もし落ちてもパーツの転がらない状態で分離することをお勧めします。

台車上側(写真右)についているギアは基本的には取れません。

これをキレイに取り除きましょう。

爪楊枝や綿棒などを使うと掃除がラクですよ。

こちらも定番のセラミックグリス。

注油場所について人それぞれあるようですが、私の場合、台車内部のギア本体には直接塗りません。

軸受部にほんの少し(米粒の1/50以下くらい)です。

ユニクリーンオイルをお持ちの方はこの時点で車輪と集電プレートに塗布。

今回は画像の物で問題ありませんが、KATOの6φでも使えそうですよ。

変な引っかかりや転がしたときに全てのギアが回っていない場合はやり直しです。

画像のように手で簡単に分離できますので、○の部分に限りなく少しだけセラミックグリスを塗ります。

○の左側は付け根だけ塗ります。シャフト全体には塗らないでください。

あと、私はこのウォームギア本体にちょっとだけグリスを付けます。

(金属とプラが摩擦する部分だから)

こちらも組み付け終わったらシャフトを回してスムースに動くか確認しましょう。

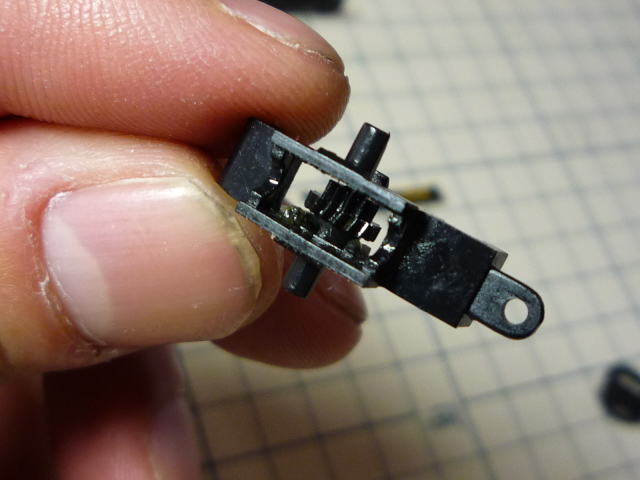

まずモーターの端子部分を指で強めに押し込んで画像の程度くらいまで寝かせます。

座席を取り付けた際、導電部分にしっかり接触させるためです。

なかなかスルっと入りませんが知恵の輪みたいにごにょごにょしてると突然スルっと入りますw

ズレちゃっていたら爪楊枝なんかで引っ掻いてやると動くので適正な位置に移動させます。

指でサクっと。余計な力は要りません。

入らなかったら裏表をチェック。

TOMIXのモーターのシャフトがちょっと長いので、車両によっては無加工で台車を戻すとシャフト全長が長すぎて走行抵抗になるため、車体に組み付ける前に予めシャフトを切断します。

0.5〜1mmくらいで十分。

台車押さえのパーツも忘れずに入れましょう。

画像は直線だけですが、カープでの状態も必ず確認しましょう。

(曲がった時にだけ不具合が起こる・・・なんてこともあります)

問題無ければ元に戻して完成♪

これで粗悪なマイクロエース純正モーターからTOMIX製モーターへの移植は完了です。

同時に動力台車のメンテナンスも行っていますので、交換後は見違えて走行フィーリングが向上しているかと。

フライホイール付き車両には及びませんが1世代前のTOMIX車両程度の改善は見られるはずです。